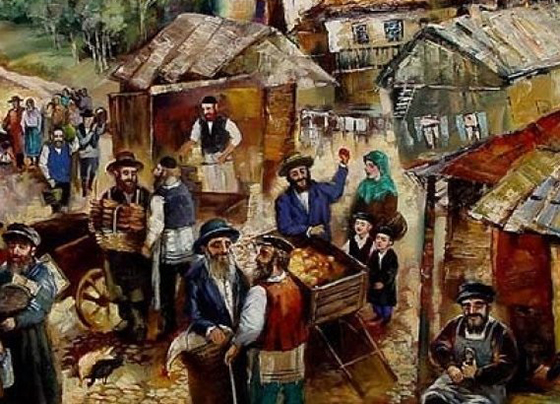

Ярмарка – это не просто торговое мероприятие, это праздник даже в наше время. А представляете, каким событием была поездка на ярмарку для наших предков 100-200 лет назад? Собирались, наряжались, встречались, чтобы себя показать и на людей посмотреть. Пестрели ряды и обозы, шёл торг, звучала музыка, выступали заезжие артисты. Шумели мужички у питейных заведений – куда же без этого.

А знаете ли вы, что ярмарки появились как вынужденная мера? Обмен товарами возник давно. Летописи упоминают, что ещё древние скифы выращивали хлеб для продажи в своих плодородных степях. И наши предки так же мыслили. Уже в Х веке жители нынешних Могилёвщины и Витебщины торговали рыбой, плодами охоты, пчеловодства и покупали ткани, украшения, оружие, лошадей и скот. Наши белорусские лён, пенька, лес, семена льна и конопли, кожа, сало, мёд и воск пользовались большим спросом по всей Европе. Только дороги были такими, что проехать по ним можно было летом да по санному пути. Во время весенней и осенней распутицы движение прекращалось. Вот торговцы и придумали выезжать к церквям и монастырям в престольные праздники, когда здесь собиралось много народу. Так и появились ярмарки – торг с увеселениями, который проводится в определённое время в определённом месте. Дословный перевод слова с немецкого «jahr mаrkt» и означает «ежегодный рынок». Они так и назывались: Рождественская, Успенская, Троицкая, Покровская.

Церквей у нас на Лиозненщине хватало, так что и ярмарки возле них ладились. Торговыми сёлами были Велешковичи и Колышки, проводились ярмарки в Замшено и Загородно, в городе Бабиновичи и местечке Добромысли и, конечно же, в Лиозно.

«Ярмарки служат важнейшими проводниками торговой деятельности, на которых огромные скопившиеся запасы сельскохозяйственных произведений переходят из рук в руки и попадают от крестьян к горожанам. А фабричные и ремесленные изделия наоборот расходятся по деревням и весям», – читаем в «Опыте описания Могилёвской губернии», вышедшем в 1884 году под редакцией самого генерал-губернатора А.С. Дембовецкого.

В еврейском местечке Лиозно, конечно же, были торговые лавки. Евреи – народ предприимчивый. Но базар и ярмарка – вещи разные. Располагался наш рынок в самом центре, на Соборной площади. Начинался он за Свято-Вознесенской церковью (сейчас здесь кинотеатр) – до переулка Телятник (сейчас улица Набережная) и берега реки Мошны.

Исторические документы рассказывают, что с 1831 года в Лиозно проводилось четыре ярмарки–торжка в год: в конце зимы–начале весны на Сырной неделе, то есть на Масленицу; на Вознесение; в начале лета на второй неделе после Троицы и на последней неделе Филипповского поста, перед Рождеством. Вознесение – наш престольный праздник – всегда бывает на сороковой день после Пасхи, в четверг. Поэтому лиозненские ярмарки проводились именно по четвергам. Продавали местные продукты: зерно, мясо, молоко, мёд, рыбу, грибы, ягоды. Всё это выращивали на своих подворьях селяне и щедро дарила природа. Можно было купить живность: лошадей, коров, свиней, кур, уток, гусей.

Везли рукодельные лапти, корзины, плетёные рыболовные снасти, мебель из лозы, последней славилась деревня Михайлово. Столяры делали точёные столы, кресла, шкафы. Колесники мастерили телеги, сани, колёса, шорники – сбрую для лошадей: хомуты, вожжи, сёдла, уздечки, подпруги, стремена. Бондари выставляли бочки и другую деревянную посуду. Целые обозы везли гончары из Бабинович: посуду, игрушки, знаменитые свистульки. Продавали даже музыкальные инструменты: скрипки, гармошки, пастушьи рожки, цимбалы. Ну, а те у кого денежки водились, могли побаловать себя чаем, кофе, сахаром, пиленым и большими кусками – «головами», табаком, приобрести фарфоровую посуду, ткани.

На ярмарках было принято торговаться. Если покупатель не пытался снизить цену, он мог этим даже оскорбить торговца. Поездка становилась настоящим праздником, звучала музыка и затевались танцы. Здесь завязывались отношения, здесь встречались и общались. Для молодёжи это было место, где можно было познакомиться, и зачастую именно на ярмарках заключались брачные сговоры. Приезжал люд из соседних местечек: Колышек, Яновичей, Суража, Бабиновичей, Рудни. И хотя денежный оборот ярмарок был небольшой, всего около 1500 рублей, гремели они на всю округу, были шумные и весёлые.

Вот как писал М. Шульман в очерке «Местечко Марка Шагала»: «Грохочут телеги. Правда, проезжают они редко. Утром да под вечер, когда довольные торговлей или недовольные ей, возвращаются домой. За церковью – базар, куда из близлежащих деревень приезжают торговать маслом, птицей, овощами, ягодами и яблоками. Здесь всегда многолюдно, можно узнать самые последние новости не только местечка, но и всей России. Повсюду слышна и белорусская речь, и русская, и польская, и латышская, но чаще – еврейский язык-идиш».

Да, Лиозно было на протяжении веков прежде всего еврейским местечком. И в лавках торговлю вели в основном евреи, и питейными заведениями заправляли они. В 1800 году лиозненские евреи-корчмари попали в историю, с которой по поручению императора Павла Первого приехал разбираться сам знаменитый Г. Р. Державин, который был не только поэтом, но и государственным деятелем. До Петербурга дошли сведения о страшном голоде крестьян белорусского края, недавно присоединённого к России из состава Речи Посполитой. На Лиозненщине причиной этого голода оказалось то, что евреи – владельцы нелегального винокуренного завода – на местном рынке скупали у сельчан за бесценок зерно в качестве сырья, а зачастую и расплачивались вином. По высочайшему указу этот беспредел был запрещён.

После того, как через Лиозно прошла железная дорога, жизнь и торговля в местечке оживились. Сюда повезли из Смоленской, Витебской губерний и Оршанского и Горецкого поветов Могилёвской губернии, из деревень и местечек зерно, лён, коноплю, лес. Выгружали на станции соль из Царицына, муку из Орловской губернии и другие товары. Когда на Лиозненщине поселились латыши, они стали поставлять на ярмарки свою продукцию из Выдреи, Уно, Стасево, где раскинулись их хутора.

«Латышские крестьяне Озоль и Блюм наперебой предлагали парную телятину, свинину. Из Уно везли пиво и рыбу. Рядом не менее степенные продавцы из сельхозартели «Лашнёво» раскладывали мясо элитных пород, продавали молочные продукты и фрукты из своих садов, которые славились на три губернии. Кто замёрз, мог подойти к винной лавке Зомберга и отведать вина местного завода. Ну, а как не купить мёда с образцовой пасеки Талмена…», – писал журналист Глеб Бабкин в очерке «Хутора».

А вот воспоминания Марка Шагала: «Городок – как на картинке. Я снова здесь. Всё на своих местах… И высокая белая церковь на главной площади. Около неё горожане продают семечки, муку, горшки… Мужики с повозками, лотки, груды товаров так плотно окружают её, что, кажется, самому Богу не осталось места. Все торгуют, за прилавками сидят девушки. Едва завидев, они улыбаются, зазывают меня в лавки… На площади крик, вонь, суета. Орут коты, квохчут привезённые на продажу в корзинах связанные куры и петухи. Хрюкают свиньи. Ржут кобылы…».

Исторические события ХХ века: Первая мировая война, революции, гражданская война – изменили мирную сонную жизнь местечка и принесли разруху, голод, эпидемии, потоки беженцев. Стало не до ярмарок – быть бы живу. Пропало всё самое необходимое: продукты, соль, керосин, спички. Царствовали нелегальный натуральный обмен и спекуляция.

Только в 1921 году с наступлением НЭПа (новой экономической политики) после выплаты продналога крестьянам и образовавшимся коммунам разрешили вывозить и свободно продавать излишки продуктов. В это время на Лиозненщине, как и во всей стране, начали работать артели: сыроварня в Уно, мельницы в Уно, Палёновке и Добромыслях, винодельческая и по производству фруктов – в Крынковском сельсовете, сукна – в Костеёво, кузница, столярная мастерская и фабрика хлеба – в Адаменках, кирпичные – в Лиозно и Черницах. Дороги и мосты, и до этого не самые лучшие, после разрушительных войн находились в плачевном состоянии. И опять зашумела в Лиозно ярмарка. Но ненадолго. В 1926 году был взят курс на увеличение налогов, вытеснение с рынка мелкого производства и торговли, сокращение денежного и товарного кредита частникам. Только уже в 30-е годы после коллективизации и до начала Великой Отечественной войны в Лиозно иногда проходили колхозные ярмарки.

После войны в разрушенном Лиозно стихийный рынок возник между улицами Вокзальной и Колхозной. Да так здесь и закрепился. В магазинах ничего не было, и за всем необходимым люди шли сюда, где можно было купить или обменять яйца, молоко, творог. Летом – грибы, лесные и садовые ягоды, яблоки. Здесь и стали проходить колхозные ярмарки, на которые привозили картошку, капусту, мясо. Магазины припасали и выбрасывали дефицитные товары и продукты. Выстраивались огромные очереди.

Вот что писала газета «Знамя юности» в 80-х годах: «В Лиозно – ярмарка. Казалось, все окрестные колхозы и совхозы бросили поля и дружно решили наводнить город сопутствующими товарами. «1 Мая» предлагал купить вешалку из оленьих рогов, багетовые карнизы, другой колхоз привёз плуги, хомуты, третий – только семена. Племенной совхоз «Крынки», единственный, предлагал мясо».

Сегодня ярмарки переместились с рыночной площади на центральную. Самая популярная, осенняя, бывает на Покров, 14 октября. Или – 10 октября, в День освобождения. Палатки выставляет райпо, торгуют сельхозредприятия, школы, народные мастера, приезжают гости из России и других мест Беларуси. Самые популярные товары – овощи, зерно, мясо. Выступают артисты из Лиозно и сельских Домов культуры. И, хотя купить сейчас можно что угодно в любое время, ярмарки в Лиозно по-прежнему любят.

Ярмарка, ярмарка!

Огневая, яркая, плясовая, жаркая.

Глянешь налево – лавки с товаром

Глянешь направо – веселье даром!

Ольга Печёнова, заведующий отделом по работе с детьми ЦРБ.