Иногда случайная встреча дарит нам удивительные открытия. В начале осени мне довелось услышать историю, с которой попробовала разобраться. И вот что из этого получилось. А ещё, мне кажется, этот материал очень подходит для новой газетной рубрики, посвящённой родственникам. Я специально сохранила интригу.

Семинарская фамилия

В ноябре 1882 года в семье дьякона кафедрального Иосифовского собора губернского Могилёва Долмата Саульского родился первенец, назвали его Евгением. Нужно сказать, что в то время Лиозно входило в Оршанский уезд именно Могилёвской губернии. Практически все наши тогдашние священники – воспитанники Могилёвской духовной семинарии. О главе семьи больше выяснить ничего не удалось, кроме того, что обладал он таким выдающимся басом, что, когда начинал петь, в «храме гасли свечи».

Из «Могилёвских епархиальных ведомостей» узнаём, что в различных храмах Могилёвщины того времени служили Александр, Николай, Иоанн, Фёдор, Иерофей (Ерофей) Саульские.

Через 5 лет, в 1887 году, в семье Долмата появились близнецы Василий и Степан, позже – Кирилл.

Размеренная жизнь в вере

Евгений учился в Гомельском духовном училище и Могилёвской духовной семинарии, по окончании которой в 1906 году был рукоположен в священники и направлен на службу в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в село Любиничи Шкловского района. К этому времени он благополучно женился. Матушка Александра Владимировна тоже происходила из семьи священников. И потекла размеренная жизнь в вере и служении. Являясь настоятелем храма, отец Евгений был ещё и миссионером-проповедником. В его послушание входила борьба с сектантством в Могилёвской, Витебской и Брянской губерниях. Он написал по этому поводу несколько брошюр.

Жили Саульские то в Могилёве, то в Шклове. У Евгения и Александры родились дочери Людмила, Наталья и Галина и сын Иван. Священниками стали и братья Евгения, близнецы Василий и Степан. Василий служил в Свято-Николаевской церкви в селе Яново Гомельской епархии. Степан – настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Кузьминичи Гомельской епархии.

Мир вступил в ХХ век. Это было нелёгкое время: русско-японская и Первая мировая война, революции 1905 года и февральская. Было непросто, но люди жили, соблюдая традиции и храня веру. Всё встало с ног на голову после Октября 1917 года.Начались гонения на церковь и священников, стали закрывать столетние храмы, вывозить из них архивы и ценности, утварь и книги, жечь иконы и снимать колокола. У Евгения, благополучно служившего в Любиничах больше 10 лет, начались скитания: Старый и Заречный Шклов, Машенаки и Высокое. Поселился батюшка с семьёй в деревне Требушки Шкловского района.

«Агент польской разведки»

Здесь 29 апреля 1935 года отца Евгения и арестовали за «разговоры антисоветского характера», поместили под стражу в Могилёвскую комендатуру, но судом 27 мая освободили «за недоказанностью обвинения». Увы, ненадолго.

28 августа 1937 года в Могилёве была арестована группа священников, среди которых – Евгений Долматович Саульский. Их обвинили в создании контрреволюционной церковной организации, члены которой устраивали нелегальные сборища, обсуждали на них вопросы свержения советской власти и восстановления царского режима. В результате, в Шкловском районе произошло открытое контрреволюционное выступление. Около 1000 человек попытались захватить Ничипоровичскую церковь. Нескольких, в том числе Саульского, объявили ещё и агентами польской разведки. 28 сентября «контрреволюционеров» приговорили к высшей мере наказания и расстреляли в Могилёве.

Братья-контрреволюционеры

В июле 1937 года арестовали Василия и Степана Саульских. Василий в это время служил в новобелицком архиве. У него это тоже был уже второй арест, 8 месяцев тюрьмы и обвинение в контрреволюционной борьбе. 1 ноября его расстреляли в Гомеле. Реабилитировали в 1989 году.

Три года, с 1932-й по 1935-й, за антисоветскую деятельность провёл в концлагере его брат-близнец Степан. Вторично его обвинили в принадлежности к «гомельской контрреволюционной организации церковников». Под давлением он признал себя виновным. И тем же постановлением, что и брат Василий, от 30 октября 1937 года Степан был приговорён к 10 годам концлагерей. Его дальнейшая судьба неизвестна. Младший брат Кирилл уехал на юг, прожил всю жизнь в Ростове-на-Дону, преподавал математику в институте.

Семья Евгения

Жена Евгения, матушка Александра, после казни мужа жила с дочерьми и ушла из жизни в 1968 году в Витебске в возрасте 90 лет. Сын Иван Евгеньевич в годы Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде, а после освобождения Беларуси – на фронте, в Польше был тяжело ранен. У дочерей к моменту казни отца уже были свои семьи. Евгений Долматович даже успел окрестить внуков. Средняя Наталья жила до войны в Белостоке, потом – в Бресте, младшая Галина – всю жизнь в Могилёве.

Очаровательная малышка

А нас интересует старшая дочь отца Евгения, Людмила. Она всегда была красавицей. В семье хранят историю о том, как 4-летнюю хорошенькую Милочку в голубом пальтишке и белой шапочке двоюродная сестра-гимназистка как-то повела с собой на главную площадь Могилёва, где выстроились парадом войска. И очаровательную малышку какой-то офицер поставил перед строем. Это была встреча в ставке с императором Николаем Вторым, который, проходя, потрепал девочку по щёчке.

Людмила Евгеньевна вышла замуж в 17 лет за юриста Гавриила Медведева, выпускника Санкт-Петербургского университета, до революции – успешного адвоката. И, хотя на дворе стоял безбожный 1924 год, они, по настоятельной просьбе матушки Александры, тайно обвенчались и уехали к месту работы новоиспечённого мужа в Минск, где он служил в военном трибунале. После того, как стало известно, что его жена – поповна да брак венчаный, над ним сгустились тучи. Медведевы уехали в Витебск, где всю оставшуюся жизнь он, блестящий специалист, проработал скромным юрисконсультом. У Гавриила и Людмилы родились дочка Валечка и сын Сашенька. Вале было уже 10 лет, когда расстреляли деда, но говорить об этом было запрещено.

В войну досталось, как и всем: голод, холод, эвакуация на Урал. После освобождения Витебск был настолько разрушен, что все родственники поселились в Могилёве, у сестры Галины – больше 10 человек в одной комнате. Здесь Валя окончила школу, а в конце 40-х семья вернулась в Витебск, поселились в бараке на Покровской улице возле нынешнего музея Марка Шагала. Людмила Евгеньевна осталась вдовой в 50 лет и жила с мамой, матушкой Александрой. Лишь в 1968 году они получили 1-комнатную квартиру на улице Правды, как семья погибшего в годы войны Ивана. Она ушла из жизни в 92 года, оставалась общительной оптимисткой до последних дней. На 90-летие созвала друзей и родственников и сама приготовила и накрыла праздничный стол.

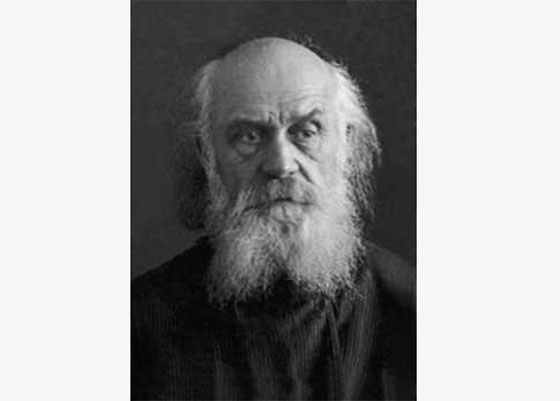

Жизнь привела в Лиозно

Валентина поступила на химический факультет пединститута. И в 1951 году молодой учитель химии Валентина Гавриловна Медведева приехала в Лиозно, в СШ №1, и осталась здесь на всю жизнь, вышла замуж за Леонида Антоновича Букина. В семье родились Володя и Оля. Брат Александр Гавриилович после учёбы в Ленинграде жил на родине жены в городе Горьком, сейчас Нижний Новгород. От деда остались лишь память и 2 фотографии – их всю жизнь прятали в картине, которая всегда была в семье: и в эвакуации, и в бараке, и сейчас хранится в квартире Саульских-Медведевых, где нынче живёт Ольга, правнучка Евгения. Она работает библиографом в центральной библиотеке Витебска. Её брат Владимир – спортивный врач в Мелитополе.

Проведённое в марте 1966 года новое расследование выявило, что дело в Могилёвском областном суде 1937 года было сфабриковано, никаких подтверждающих фактов о преступлениях против власти и шпионаже не было, показания свидетелей противоречивы.

Почитается в народе православном

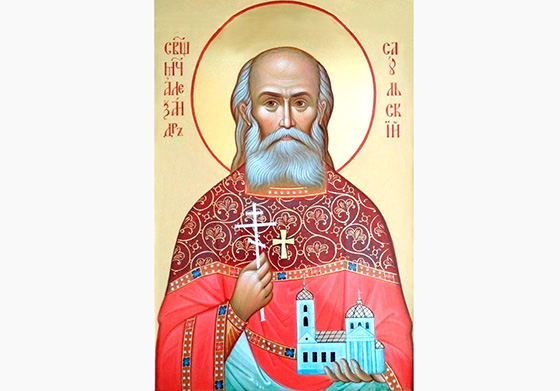

Уже в нашем веке в интернете появилась информация о причислении Евгения Саульского к лику святых в августе 2000 года. Есть его портрет в виде иконы, написанный правнуком В.В. Рябинниковым, который живёт в Москве.

Я изучила гору документов, списков новомучеников белорусских и Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. И выясниля, что святой с такой фамилией есть. Но это – отец Александр Саульский, современник Евгения и вероятный родственник, сын уже упоминаемого священника Иерофея, тоже выпускник Могилёвской духовной семинарии.

Служил вначале в Могилёвской губернии, в годы Первой мировой войны – полковой священник, награждён за храбрость золотым крестом на Георгиевской ленте и пожалован титулом дворянина. Затем – протоиерей и благочинный в городе Тихвине Санкт-Петербургской епархии. В 30-е годы несколько раз арестовывался как контрреволюционер и американский шпион, сослан в концлагерь во Владивостоке и 1 июня 1938 года расстрелян в тюрьме Благовещенска. Вавгусте 2000 на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских. День его памяти – 1 июня. А 10 февраля Русская Православная Церковь с 1991 года отмечает Память всех, пострадавших за веру в ХХ веке.

Вот такая встреча, вот такая история одной лиозненской семьи, которую мы все хорошо знаем.

Ольга Печёнова.

/Фото автора/

Читайте также:

«Мы шчаслівыя тым, што маем такога брата…» — кажа жыхарка Лёзненскага раёна Наталля Сударыкава