И сегодня дороги имеют важное значение в жизни людей. А уж в прежние времена пути сообщения для человека были чудом, драгоценностью, почти святыней. Самыми первыми и главными стали реки. Среди обширных болот, дремучих лесов, где порой пошаливали разбойники, для наших предков широкие, полноводные реки стали идеальным средством перемещения. Их называли Божьи дороги, им поклонялись. Люди селились у рек, а возле переправ возникали самые первые и самые крупные поселения.

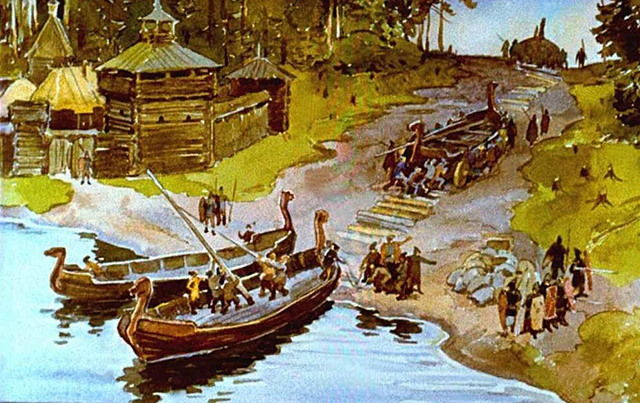

Именно водным был самый известный в истории древний путь «из варяг в греки» от Балтийского (Варяжского) моря до Чёрного (Русского) по рекам и речкам. Главными из них были Днепр и Западная Двина, от них отходили притоки. Где нельзя было проплыть – суда перетягивали волоком, где нельзя было перебраться – чинили переправы. Об этом все знают.

А вот знаете ли вы, что часть этого знаменитого пути проходила через юг нашего района? Да-да, в Х-ХІІ веках приплывшие в Оршу по Днепру люди и товары волоком переправлялись через речку Оршицу, Ореховское и Бабиновичское (Зеленское) озера в Лучёсу. Эта и сегодня самая крупная река нашего района вытекает из озера Зеленское у Бабинович, которые и возникли, вероятно, по одной из версий, как переправа на пути. Здесь водные русла подходили друг к другу на 7-15 километров. А дальше Лучёса впадала в Западную Двину, которая, плавно перетекая в Даугаву, доставляла суда в Ригу. А уж по Балтийскому морю они отправлялись в путешествие по всему миру. Ну, и таким же путём назад.

А вот знаете ли вы, что часть этого знаменитого пути проходила через юг нашего района? Да-да, в Х-ХІІ веках приплывшие в Оршу по Днепру люди и товары волоком переправлялись через речку Оршицу, Ореховское и Бабиновичское (Зеленское) озера в Лучёсу. Эта и сегодня самая крупная река нашего района вытекает из озера Зеленское у Бабинович, которые и возникли, вероятно, по одной из версий, как переправа на пути. Здесь водные русла подходили друг к другу на 7-15 километров. А дальше Лучёса впадала в Западную Двину, которая, плавно перетекая в Даугаву, доставляла суда в Ригу. А уж по Балтийскому морю они отправлялись в путешествие по всему миру. Ну, и таким же путём назад.

Это был тяжёлый путь. Суда перетягивали, «волокли» от одной реки к другой на брёвнах несколько километров. Для местных жителей зачастую это становилось основным видом деятельности, по историческим источникам, довольно прибыльным. Называли людей, занимающихся таким промыслом, волочане. А князья вели борьбу за владение такими выгодными участками. О существованиии этих переправ говорят названия Вышний Волочок, Переволочье. У нас такие названия не встречаются. Но среди исчезнувших населённых пунктов юга района была деревня Старый Пень. Пень, пын – старославянское название пристани, белорусское – остановленного течения, однокоренные слова «спыніць, перапынак».

Некоторые историки считают, что на реках использовались более лёгкие и подвижные суда, чем морские. Плыть на них было удобнее, но ведь всё и всех на них нужно было перегрузить. С севера везли железо, меха, оружие, лён, воск, мёд, смолу, из Прибалтики – янтарь, с юга – хлеб, вина, пряности, украшения, шёлковые ткани. Варяги во время походов часто расселялись на прилегающих к рекам землям и смешивались с местным населением.

Древние летописи сообщают, что в 947 году этим путём прошла княгиня Ольга и мимоходом основала погост, который впоследствии стал Витебском. Лиозненские земли в то время входили в Смоленскую волость Киевской Руси.

Судоходство как вид транспорта оставалось востребованным на протяжении столетий. По Днепро-Двинскому пути на суднах, баржах и плотах везли грузы и лес от верховьев вниз и назад и в XYIII, и в XIX веках. Мачтовые сосны сгружали в Орше, оттуда зимой на санях везли в Бабиновичи и весной, соединив в плоты, сплавляли по Лучёсе в Западную Двину до Риги. Местные плотогоны называли это «ходить на гонки». Они и не догадывались, что идут по древнему водному торговому пути. В конце XYIII века наши земли перешли из Речи Посполитой в состав Российской империи. И уже через пять лет, в 1777 году, Екатерине ІІ был предоставлен проект строительства канала протяжённостью 11 вёрст. Его разработал инженер Шелюта. Канал должен был соединить приток Западной Двины Лучёсу и Днепра Оршицу от Ореховского озера до Зеленского возле города Бабиновичи. Его стоимость определили в 150 тысяч рублей. Канал бы позволил судам свободно проходить из Днепра в Западную Двину и соединить водным руслом Оршу и Витебск. Но что-то не задалось. В 1856 году генерал-губернатор Риги князь Александр Суворов представил императору Александру ІІ докладную записку о необходимости строительства железной дороги между балтийскими портами и центральными губерниями России. Они должны были заменить дорогие и долгие перевозки хлеба и леса по рекам на судах.

В 1856 году генерал-губернатор Риги князь Александр Суворов представил императору Александру ІІ докладную записку о необходимости строительства железной дороги между балтийскими портами и центральными губерниями России. Они должны были заменить дорогие и долгие перевозки хлеба и леса по рекам на судах.

Уже давно не бороздят воды наших обмелевших рек ладьи и струги. На смену им пришли современные поезда и большегрузы. Но напоминает о великом торговом пути древности Лучёса – река, сотканная из солнечного света и небесной синевы.

Ольга Печёнова,

заведующий отделом по работе с детьми ЦРБ.