К сожалению, сегодня Лиозненщина не может похвастаться ни одним старинным храмом, а ведь 120 лет назад их было четырнадцать.

Льётся свет по седым куполам –

Серебро, синева, позолота.

Делит крест небосвод пополам,

Строгий, чёткий, – ручная работа.

Представляете, сколько тогда было у нас сёл и местечек! А самая первая православная церковь на нашей Лиозненской земле построена в 1527 году, 495 лет назад, в Погостище, сейчас крохотной деревушке недалеко от Крынок. Называлась она тогда Свято-Николаевская в честь одного из самых почитаемых в православии святых. На краю села, у дороги, которая сейчас ведёт из Крынок в Стасево, её возвели во владениях служилых бояр Олиферовичей. Люди они были православные, верующие, набожные, за это в округе их прозвали богомольцами. А вскоре это почётное прозвище во всех документах стало писаться в качестве фамилии – Богомольцы, заменив предыдущую.

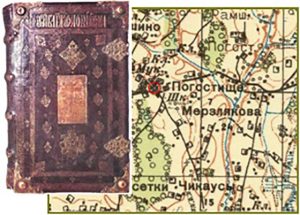

В начала 30-х годов XYII века владельцем «Погостищеской маетности» стал Григорий Иванович Богомолец. Он служил в гусарских войсках Речи Посполитой, но был, как и его предки, православным. В 1633 году Григорий Иванович взял церковь под свою опеку, и, как человек просвещённый, приобрёл для неё несколько книг, среди них – знаменитую «Острожскую Библию», изданную первопечатником Иваном Фёдоровым в 1581 году.

Это было очень дорогое приобретение. 22 мая 1640 года Григорий Богомолец составил завещание, в котором упоминает среди прочего самого ценного своего имущества Библию Острожскую, Евангелие, серебром оправленное, и крест серебряный. А также велит супруге и детям выдавать эти фамильные реликвии только местному священнику для богослужений в Свято-Николаевской церкви. Ценнейшая книга жила на нашей лиозненской земле.

В чём же её ценность? «Острожская Библия» – одно из первых завершённых изданий «книги книг» на церковнославянском языке. Руководил проектом по её выпуску знаменитый первопечатник Иван Фёдоров, который переехал из Москвы на Украину и по приглашению крупнейшего украинского магната Константина Острожского поселился в городе Остроге.

Сюда для работы созвали литераторов, переводчиков и редакторов. Рукописи собирали в Константинополе, в «римских пределах», в греческих, сербских и болгарских монастырях. Потом сверяли, советовались и признали самой подходящей для переиздания Геннадиевскую Библию. Её получили из Москвы от самого царя Ивана Грозного и по ней сличали греческие, латинские и славянские тексты. «Редакционная коллегия» была убеждена, что перевод московского списка сделали в Киеве ещё при князе Владимире за 500 лет до того.

Сам Иван Фёдоров руководил печатанием Библии и был одним из главных «справщиков» её текста. Работа над изданием продолжалась около пяти лет. И вот в 1581 году по благословению дубенского игумена Иова, при поддержке князя-покровителя Константина Острожского она, наконец, была напечатана. Так она и вошла в историю, как Острожская.

Вышла Библия по тем временам огромным тиражом до 1500 экземпляров. В ней – 628 листов. Набрана она специальным «острожским» шрифтом, украшена титульной рамкой, гербом князя К.К. Острожского, печатным знаком Ивана Фёдорова, заставками – орнаментами и прекрасными картинами-иллюстрациями. «Одета» Библия в деревянную оправу и кожаный переплёт с застёжками. Весит такая книга 12 килограммов.

Князь Острожский послал несколько экземпляров папе Григорию XIII и царю Ивану Грозному. Последний подарил одну из них английскому послу. Острожская Библия хранится в Оксфордской библиотеке. Они были в библиотеках европейских королей и кардинала, учёных и общественных деятелей. Писатель XVII века М. Андрелла-Оросвиговский писал, что «един листок» этой книги «он не дал бы за всю Прагу, Англию и немецкую веру». А потом к этому перечню добавил еще несколько городов, стран и народов. Вот такая книга находилась у владельцев села Погостище Богомольцев.

До нашего времени таких Библий сохранилось около 350 экземпляров. Один из них хранится в Смоленском краеведческом музее. А вот что случилось с судьбой нашей Библии – неизвестно.

За несколько веков своего существования Погощанская церковь неоднократно перестраивалась, в том числе после войны 1812 года. В 1872 году сгорела со всем имуществом. И на её месте через несколько лет возвели небольшую деревянную церковь уже в честь Воздвижения Креста Господня. А уже в годы советской власти, в 1930 году, церковь закрыли. Перед этим вывезли утварь, иконы, все книги и документы, сняли колокола. Когда и куда исчезла удивительная книга, к сожалению, никто сказать не может.

Ольга Печёнова.